Masa

kanak-kanak dan masa remaja barangkali adalah masa-masa keluguan dan kesahajaan

lelaki. Atau bahkan kenakalannya. Kupandangi lampu-lampu sebuah pabrik kertas,

yang karena tampak berkerlap-kerlip dan berkerumun, lebih mirip sebuah kota

kecil yang tak pernah tertidur. Dan memang sudah hampir tengah malam ketika

pintu ruang bacaku masih terbuka. Juga, meski cukup jauh, suara-suara mesin

pabrik kertas itu seolah datang dari setapak pematang di belakang rumah.

Tak

terasa, aku sudah bertahun-tahun hidup di dunia yang tak lagi sama seperti

ketika aku masih kanak-kanak dan remaja. Memang, sesuatu acapkali telah berubah

secara pelan-pelan ketika kita tak sedang memikirkannya, lagi-lagi ini

pandangan moralisku ketika kini menjadi lelaki dewasa, atau ketika kita, entah

sengaja atau tidak sengaja, tak menyadarinya.

Sementara,

malam tetap lengang seperti biasanya, tak ada bising atau keriuhan selain

suara-suara katak dan serangga. Namun, yang penting untuk diketahui, ketika aku

masih kanak-kanak, tempat yang kini menjadi kawasan pabrik kertas itu adalah

sejumlah rawa-rawa dan hutan belukar yang menjadi rumah bagi berbagai jenis

ular dan binatang-binatang lainnya.

Di

tempat itu pula, dulu sering kulihat gerombolan-gerombolan bermacam-macam

burung dan unggas yang singgah atau kembali terbang, dan sebuah kisah tentang

perempuan yang malang, yang kisahnya mirip film-film drama yang mengisahkan

sebuah kisah dari masa silam yang meski tak terlampau silam, tapi menyimpan

sejumlah peristiwa aneh.

Aku

baru terbangun dari tidur sebelum aku membuka pintu dan memandangi lampu-lampu

pabrik kertas itu, dan karenanya aku sengaja menahan dingin angin selepas

hujan. Sedangkan di antara atau di sekitar lintasan-lintasan pematang dan

hamparan sawah-sawah, gelap terasa kental dengan kebisuannya yang menyerupai

kiasan maut yang tengah terlelap karena cuaca lembab.

Ingatanku

tentang masa silam, muncul begitu saja ketika kupandangi barisan angka-angka

pada kalender yang terpampang dan berdiri di atas meja bacaku, di antara

beberapa buku, jurnal dan majalah yang terhampar dengan tenang, juga seperti

kematian dan masa silam. Masa-masa yang bagiku seperti lorong-lorong keheningan

yang panjang.

Tetapi

kini, sungai telah memiliki dinding-dinding batu dan pohon-pohon rindang

sepanjang jalan telah digantikan barisan tiang-tiang beton, bersamaan dengan

hadirnya pabrik kertas dengan dua cerobong asap raksasanya yang mengepulkan

asap ke udara.

Namun,

meski bagaimana pun, sebelum pabrik kertas itu dapat hadir dengan megah seperti

sekarang ini, ada sebuah cerita tentang Nyi Randa, seperti yang telah

kukatakan, yang kemudian menjadi nama tempat yang kini telah digantikan pabrik

kertas itu, yaitu Tegal Nyi Randa.

Ketika

pabrik kertas mulai dibangun di tegal itu, orang-orang bercerita tentang

sepohon besar yang berdiri kokoh kembali keesokan harinya setelah dirobohkan.

Pohon besar itulah yang oleh orang-orang dipercaya sebagai jelmaan Nyi Randa

bertahun-tahun kemudian setelah ia melarikan diri ke rawa-rawa dan gugusan

hutan belukar ketika seorang jawara membunuh suaminya tak lama setelah

dilangsungkan resepsi pernikahan Nyi Randa dan suaminya yang terbunuh itu.

Sebab, setelah kejadian itu, seperti cerita orang-orang di sekitar sungai

Ciujung, Nyi Randa tak lagi ditemukan.

Mendapati

pohon besar yang telah dirobohkan dengan menggunakan alat berat itu berdiri

kokoh kembali keesokan harinya, pihak perusahaan pun merobohkan lagi pohon

besar itu. Tetapi hasilnya tetap sama, pohon besar itu kembali berdiri seperti

semula.

Kejadian

itu pun segera menyebar luas di masyarakat, dan memunculkan dua pendapat: pihak

perusahaan tetap ngotot untuk melenyapkan pohon tersebut, sementara sebagian

masyarakat menginginkan agar pohon besar tetap ada di tempatnya seperti telah

bertahun-tahun ada. Butuh waktu berhari-hari bagi pihak perusahaan untuk

mewujudkan keinginan mereka sebelum akhirnya mereka berhasil membayar para

dukun dan beberapa orang untuk melenyapkan pohon besar tersebut dengan bayaran

yang cukup besar bagi orang-orang yang tak memiliki pekerjaan resmi.

Hanya

saja ceritanya tak cuma sampai di situ. Beberapa hari setelah pohon besar itu

berhasil dilenyapkan, pihak perusahaan dikagetkan dengan banyaknya kehadiran

ular-ular yang datang tiba-tiba entah dari mana ke setiap sudut dan tempat di

kawasan pabrik kertas yang sedang dibangun itu, hingga beberapa pekerja pun

meninggal karena serangan ular-ular tersebut. Sementara, di waktu malam, para

pekerja seolah selalu mendengar suara seorang perempuan tengah bersenandung dan

beberapa pekerja terjatuh dari konstruksi bangunan karena efek teror nyanyian

gaib tersebut.

Dan

seperti pada kejadian-kejadian sebelumnya, orang-orang pun mempercayai bahwa

perempuan yang selalu bersenandung di waktu malam itu adalah Nyi Randa yang

tengah merana dan merasakan kesepian karena telah terusir untuk kedua kalinya.

Aku jadi teringat kembali tentang kisah Nyi Randa itu ketika kupandangi

lampu-lampu pabrik kertas, yang dulunya adalah rawa-rawa dan habitat para

unggas, burung-burung, dan binatang-binatang Tuhan lainnya.

Sejumlah

burung-burung dan para unggas, yang ketika terbang melintasi cakrawala pagi

atau senja, membuatku membayangkan diri ingin seperti mereka yang dapat pergi

dan terbang kapan saja.

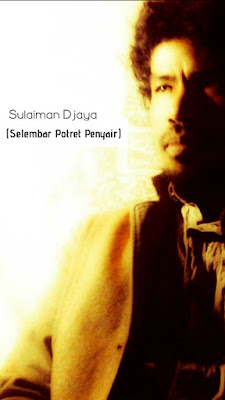

Mungkin

seperti itu pula riwayatku sendiri. Selain terserak dalam ingatan dan kenangan

yang tak lagi utuh, riwayat usiaku juga terekam dalam foto-foto, dan sama-sama

tak lebih sejumlah fragmen sebagaimana ingatan dan kenangan yang hanya dapat

kuangankan. Sebuah foto yang kupandangi seakan mengajakku kembali untuk

menyusuri jejalan setapak sungai di bawah barisan pohon-pohon rindang yang

mirip sebuah terowongan kota-kota metropolitan sekarang ini. Jejalan setapak

sepanjang sungai yang sebenarnya hanya bisa kukhayalkan. Dan diriku yang

kuingat-ingat itu pun sebenarnya tak lebih orang lain yang telah tak ada. Sedangkan

dorongan khayalan itu sendiri adalah perasaan cacat dan tak lengkap dalam

diriku sebagai lelaki: Ali Sumadinata, atau mungkin dalam diri Anda. Itulah

yang lazim disebut sebagai ironi dan dilema Narcissus: “permainan kehilangan

dan menemukan”.

Dari

segi budaya massa, tahun 70-an bisa dibilang sebagai eranya The Beatles dan

Rock N Roll, ketika generasi muda mengenakan busana yang lebar di ujung kakinya

dan ketat di bagian paha mereka. Sebuah masa yang bukan milikku, dan karena itu

tak banyak yang bisa kuketahui di tahun-tahun 70-an, selain mereka-reka, dan

itulah yang kulakukan, ketika membuka album foto-foto keluarga, yang sebagian

besar sudah kusam dan sudah tak lagi mencerminkan jepretan pertama. Namun di

dalam hati, diam-diam aku merasa kagum dan berterimakasih kepada fotografi,

yang meski aku lahir di pedesaan, keluargaku bisa dikatakan sadar dokumentasi.

Dalam

keadaan seperti itu, aku hanya bisa tersenyum-senyum sendiri di ruangan

tempatku menulis dan membaca ketika memandangi foto-foto keluarga dan membaca

majalah-majalah di tahun-tahun 70-an dan 80-an yang kudapatkan dari paman dan

sepupuku dari pihak almarhumah ibuku.

Dalam

foto-foto itu, aku adalah antara lain seorang bocah yang baru bisa merangkak

dan seorang siswa kelas satu sekolah dasar dengan kondisi punggung yang masih

tegak, tidak seperti sekarang ini yang mudah lelah dan merasa sakit bila tidak

bersandar. Bersamaan dengan itu, aku tiba-tiba tergoda untuk membayangkan dan

mengingat-ingat malam-malam di desa di tahun-tahun 80-an yang masih menggunakan

lampu-lampu minyak. Aku tergoda untuk kembali membayangkan dan mengingat-ingat

keheningan malam yang begitu panjang, sepanjang jalan dan sungai, sepanjang

pohon-pohon rimbun nan rindang, di mana suara-suara serangga dalam kegelapan

selepas hujan semakin menambah keheningan.

Rasa

ingin membayangkan kembali masa silam itu justru tersulut di saat-saat aku

memandangi foto-foto yang tersimpan di album keluarga, di saat-saat aku membaca

majalah-majalah era 70-an dan 80-an, yang di saat tidak menceritakan semuanya,

tapi pada saat yang sama menyimpan banyak hal, yaitu ingatan dan kenangan.

Kemudian

aku seolah mendapatkan suatu kesan bahwa sebuah gambar, ternyata, sama-sama

bisa bercerita banyak hal sebagaimana satu buku sejarah, atau bahkan bisa lebih

banyak bercerita ketimbang satu buku sejarah, justru karena ia rentan dan

selalu memiliki kemungkinan untuk ditafsirkan. Seperti halnya sebuah komposisi

musik yang ingin selalu Anda dengarkan, karena ada sesuatu yang ingin Anda

ceritakan dengannya, meski untuk Anda sendiri. Dan sebuah foto bercerita banyak

kepada Anda sekaligus tetap menyimpan dan menyembunyikan yang lainnya, seperti

juga bagiku.

Seperti

itulah, sebuah foto yang kupandangi sanggup membuatku tergoda untuk

mengingat-ingat sejumlah kenangan yang menyenangkan dan yang menyedihkan.

Memancing rasa sentimentilku untuk membayangkan masa silam yang telah tak ada.

Rasa sentimentil yang tersulut begitu saja ketika aku merasa bosan atau jenuh

dengan apa yang tengah kulakukan dalam kesendirian.

Mungkin,

pada saat-saat itu, Anda tak perlu membaca kembali catatan harian Anda, itu pun

bila Anda punya catatan harian. Atau ketika Anda ingin merenungi sejenak

perjalanan hidup Anda, mungkin cukup memandangi foto-foto dalam album fotografi

milik Anda.

Sementara

bagiku sendiri, ketika memandangi foto-foto di album keluarga, seperti yang

telah kukatakan itu, aku tiba-tiba membayangkan kembali masa-masa ketika malam

terasa begitu panjang dan hujan membuat keheningan terasa semakin kental di

pedesaan, di saat aku hanya bertemankan selampu minyak di meja belajar.

Katakanlah, sebuah foto atau sebuah gambar bisu tentang diri Anda, justru yang

seakan-akan sanggup menghentikan dan menyandra masa lalu untuk siap

menghadirkannya kembali ke masa sekarang di mana Anda hidup dan memandanginya.

Pada

kasus tersebut, sebuah foto menjadi intim dan berarti bukan karena sebuah foto

baru jadi atau baru dicetak, tetapi karena ia sudah tersimpan lama dan

sekaligus telah menyimpan tahun-tahun yang pernah Anda jalani dalam hidup,

tahun-tahun yang dalam keadaan tertentu dalam hidup Anda mungkin terasa belum

jauh dan serasa baru beberapa waktu saja. Dan utamanya untuk kasusku sendiri,

foto-foto di album keluarga itu tak menerakan tanggal dan tahun kapan foto itu

diambil dan dibuat oleh si juru fotoya, hingga aku mesti mereka-reka sendiri

tentang masa dan waktu pembuatan dan pencetakannya.

Karena

itu, bila aku boleh menyimpulkan, sebuah foto bisa mengatakan sesuatu yang tak

bisa dilakukan atau diceritakan oleh lembar-lembar halaman catatan harian.

Contohnya adalah wajah-wajah yang sedih atau riang dalam sebuah foto atau

gambar, tetap saja memancarkan keunikannya sendiri yang berbeda-beda pada

setiap orang atau wajah, pada setiap moment atau kondisi-kondisi tertentu.

Bersama

sebuah foto, ingatan yang memang sebenarnya hanya angan-angan kita, diberi

kesempatan untuk memuaskan apa yang ingin direka dan digambarnya kembali. Meski

pada saat yang sama ia hanya bisa mengembarai kegelapan dan

khayalan-khayalannya sendiri. Tetapi, mungkin karena hal itu pula, rasa senang

senantiasa direkonstruksi, di saat Anda ingin mengingat-ingat kembali kejadian

dan peristiwa yang pernah ada atau yang melatarbelakangi keberadaan foto itu

sendiri, di saat foto itu sendiri sebenarnya sudah terbebas dari peristiwa atau

kejadian yang pernah Anda alami atau yang pernah Anda rasakan.

Persis

seperti itulah, dengan dan bersama sebuah foto, apa yang kulakukan adalah

mengarang kembali sejarah dan perjalanan hidupku. Anggaplah sebuah foto tak

ubahnya satu puisi singkat yang bisa menceritakan banyak hal sekaligus

menyamarkannya pada saat bersamaan. Fungsi figuratifnya telah membuatnya

menjadi kecil sekaligus longgar dan terbuka untuk selalu ditafsirkan.

Namun,

di atas semua yang telah kukatakan itu, ada juga mungkin sesuatu yang lain.

Sebutlah ketika Anda memandangi foto diri Anda, terutama diri Anda di suatu

masa yang telah berlalu bertahun-tahun, ada sesekali perasaan bahwa Anda tengah

memandangi orang lain, disadari atau tidak disadari. Dan pada saat itu pula,

Anda pun tengah mengagumi diri Anda yang lain, seperti ketika Anda memandangi

diri Anda di cermin, di mana sebuah cermin berfungsi sebagai pemantul sekaligus

pemisah (pemecah) diri Anda. Hanya saja sebuah foto diri Anda di masa silam

mengajak untuk kembali menemukan diri Anda, dan itulah yang bisa kita sebut

sebagai ingatan yang disandera sekaligus diceritakan oleh sebuah foto yang

telah lama tersimpan.

Ingatan

dan sebuah foto paling pribadi milik Anda, sebagaimana sebuah puisi romantis

yang bukan lagi milik penyairnya, telah memiliki kehidupannya sendiri,

kehidupan yang telah berpisah sekaligus masih dibagi dengan diri Anda, atau

katakanlah, merebut figur Anda demi keberadaan dirinya sendiri. Karena itu,

yang Anda lakukan tak lebih mengarang kembali ketika Anda ingin memasuki

ingatan, atau ketika Anda mengingat-ingat kejadian yang telah berlalu

bertahun-tahun. Meski pada kadar yang paling sentimentil, Anda merasa

seakan-akan waktu tak beranjak, apa yang lazim disebut sebagai daya-tarik

kesedihan dan keriangan sesaat.

Hingga

bisa dikatakan, sebuah foto, sebagaimana sebuah cermin, menjadi ada karena

bukan hanya mampu menampilkan citra Anda, tetapi lebih dari itu, ia mampu

menunjukkan dan menghadirkan “orang lain”, orang lain yang anehnya

terus-menerus Anda identifikasi sebagai diri Anda. Dalam kajian historiografi,

contohnya, sebuah foto telah mampu menghadirkan kembali kejadian-kejadian atau

pun peristiwa-peristiwa di masa lalu yang sebenarnya sudah tidak ada.

Sementara

itu, bagiku sendiri, sebuah foto yang kupandangi seakan mengajakku kembali

untuk menyusuri jejalan setapak sungai di bawah barisan pohon-pohon rindang

yang mirip sebuah terowongan kota-kota metropolitan sekarang ini. Jejalan

setapak sepanjang sungai yang sebenarnya hanya bisa kukhayalkan. Dan diriku

yang kuingat-ingat itu pun sebenarnya tak lebih orang lain yang telah tak ada.

Sedangkan dorongan khayalan itu sendiri adalah perasaan cacat dan tak lengkap

dalam diriku sendiri, atau mungkin dalam diri Anda. Itulah yang lazim disebut

sebagai ironi dan dilema Narcissus: “permainan kehilangan dan menemukan”.

Pada

konteks seperti itu, nilai makna dan arti sebuah foto terletak pada

kemampuannya untuk membangkitkan sentimentalitas personal. Ketika detil dan

ketaklengkapan telah membebaskan dirinya untuk ditafsirkan olehku atau oleh

Anda. Ketika ia membiarkan dirinya untuk terus direkonstruksi sejauh menyangkut

kejadian dan latarbelakang yang menyediakan peluang bagi ingatan untuk

melakukan tugasnya dalam pengembaraan-pengembaraan permainan kehilangan dan

menemukan.

Kita

juga sebenarnya sudah begitu tahu, dari sudut historiografis, fotografi telah

menjalankan fungsi artifak dan hiorieglif, situs dan prasasti, meski yang

diceritakan kepada kita lebih merupakan pecahan, potongan, dan kepingan

kejadian, yang dari itu, kita sendiri yang mesti merangkai keutuhan dan

kelengkapannya. Di sini dikatakan, misalnya, detil-detil sebuah foto akan mampu

memberikan materi untuk upaya rekonstruksi kejadian dan pemahaman peristiwa,

meski sebenarnya tak pernah berhasil menemukan keutuhan.

Sebagai

contoh lainnya misalnya dikatakan, dari kualitas warna dan cahaya, kita bisa

mereka-reka apakah sebuah foto yang kita pandangi dibuat dan diambil pada waktu

pagihari, sianghari, sorehari, ataukah malamhari. Sementara itu, detil-detil

material dan situasi sebuah tempat yang tersimpan dan tertangkap sebuah foto

akan juga mengatakan kepada kita tentang situasi sebuah jaman, trend yang sedang

berlaku, atau juga situasi sosial-budaya yang bisa dicontohkan dengan materi

dan situasi busana, arsitektur tempat, produk-produk industri-ekonomi, dan lain

sebagainya. Sesuatu yang dulu orang-orang purba gambarkan kepada kita melalui

ukiran, lukisan, simbol-simbol, dan rumus-rumus seperti yang dicontohkan dengan

baik oleh hieroglif orang-orang Mesir purba, yang adalah juga para seniman

grafis yang cakap secara matematis dan estetis.

Tetapi,

karena ketaklengkapannya itu, dan ini pun diakui oleh para arkeolog dan

sejarawan, sebuah prasasti, hieroglif, atau pun fotografi, hanya memberikan

kepingan cerita, bukan keseluruhan peristiwa atau pun kejadian historis yang

padu dan lengkap. Pada celah itulah dibutuhkan interpretasi alias penafsiran

dan angan-angan sang arkeolog atau pun sang sejarawan, atau apa yang aku

sendiri akan menyebutnya sebagai upaya “mengarang kembali” peristiwa dan

kejadian. Hingga karena demikian, historiografi sekalipun tak pernah terbebas

dari angan-angan, justru karena setiap fakta dan bukti historiografis pada

akhirnya mesti ditafsirkan, di saat yang hadir kepada kita hanya pecahan dan

kepingan, bukan peristiwa atau kejadian yang utuh. Ia ada sebagai sesuatu yang

cacat dan tak lengkap.

Tepat

pada saat itulah, Anda hanya berusaha mengangankan dan mengarang kembali

kejadian atau pun latarbelakang sebuah foto yang Anda pandangi atau yang tengah

Anda selidiki, di saat figur Anda yang ada dalam foto tersebut telah menjadi

orang lain yang milik masa lalu. Di saat milik Anda yang sesungguhnya hanyalah

angan-angan itu sendiri. Dan karena itu, semakin tak lengkap sebuah foto,

semakin kreatif pula angan-angan Anda untuk mengarang kembali sebuah peristiwa

atau kejadian yang dapat membuat sebuah foto berarti bagi Anda, di saat Anda

sendiri hanya bisa mengangankan kembali gambar-gambar buram ingatan. Seperti

itulah kisah hidupku yang kutulis dalam otbiografiku ini.

Dan

seperti itu pulalah historiografi, sebagaimana dipahami Homerus, Virgilius, dan

Plutarch, tak sekadar dokumentasi prosaik, tetapi sebuah deskripsi yang hidup,

yang karenanya Homerus dan Virgilius menuliskannya dalam bentuk teater puitis

melalui media puisi, di mana ingatan menjadi demikian hidup karena dituliskan

dan digambarkan secara teatrikal. Sebab itu tidak berlebihan, ketika Shakespeare

mengaku diri lebih banyak belajar tentang sejarah dari puisi-puisi dan

drama-drama Yunani, atau dari epik-epik lainnya. Dan aku pun telah banyak

menyalin fiksi riwayat hidupku menjadi fiksi yang lain.